Thérèse Encrenaz著、出版社 Springer

著者はフランスの天文学者です。

表題は「宇宙に水を探し求めて」と訳せばよいのでしょうか。

この本を読んだ理由

大学卒業論文のテーマは「水の統計力学的モデル」でした。水の微視的モデルを考え、統計力学の手法を用いて分配関数を求めることにより水のいろいろな熱力学的特性を説明することを試みました。私のモデルによると、偶然かもしれませんが水の臨界点が実験値とぴったり一致し、感激したことを覚えています。また、それまであまり考えたことのなかった水の物理化学的性質や、非常に単純な分子構造でありながら、微視的にみると分子同士が結びついたり離れたりしながら、さまざまの形態の驚くべき構造変化をおこすこと、さらに水の構造や性質が生命現象のいろいろな側面や地球環境の性質と密接にかかわっていることなどを知り感激したことも思い出します。

本書は、こうした水に対する私の興味を呼び覚まし、さらに興味深い世界へと誘ってくれます。著者は天文学者であり、議論の内容は原子のレベルから宇宙全体のスケールにまで及び、水の特性、宇宙の誕生と水生成の必然性、全宇宙スケールでの水の存在の様子、太陽系生成に対するその役割、さらに地球やそこに生まれた生命に対する役割と、太陽系外地球型惑星の存在の可能性にまで言及しています。また、人類の未来と地球環境保護の視点から、我々人類を含めた地球上の全生命にとって、水がいかに重要な役割を果たしてきたかも教えてくれます。そして、地球環境がいかに微妙なバランスの上に成り立っているか、そのバランスを維持し、地球上の生命を将来に渡って維持・発展させて行くために地球環境を二酸化炭素などの温室効果ガスから守っていかなければならないことも教えてくれます。

本書は、これから水や環境問題を根本的に解決する活動に関わる際に、科学的なよりどころとなる良書であると思います。地球環境の破壊による人類の未来の危機が叫ばれる今日、本書は万人が読むべき内容であると考えられます。

読書感想

本書は、水分子の物理化学的特性と、宇宙での生成と存在度の紹介から始まります。

水は人類にとって最もなじみのある液体ですが、その物理化学的特異性はあまり知られていません。天文学者である著者は、その点を丁寧に説明しています。表面的な議論に終始する水に関する著作が多いなか、本書はその点でも良書であると思いました。

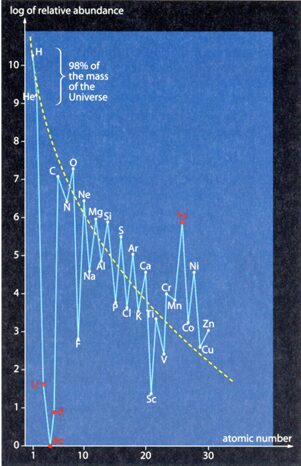

本書を読んでさらに感心したことは、さすがに天文学者だけあって、宇宙の元素存在度から、理論上宇宙で最も多い化合物は水である可能性を理路整然と説明しています。

縦軸は、宇宙における元素の相対存在度。水素とヘリウムで宇宙の質量の98%を占める。酸素は、水素と化合物を生成できる重い元素の中では最も存在度が多い。

水についてはよく知っていたつもりでしたが、このことは初めって知りました。ほとんどの読者も初めて知ることになるのではないでしょうか。水の普遍性、魅力について再認識させられました。

ただ本書は、宇宙で生命が発生するに際して、水が如何に重要であるかということを1つのテーマとして取り上げているのですから、生命現象に対する水の果たす役割について1ページでも解説して欲しかったと思いました。水が分子レベルで、生命現象にいかに深く関わっているか、著者は知っているはずであり、その解説が少しでもあれば、本書は更に多くの人を引きこむ魅力を持つと思われました。

次に本書は、宇宙における水探索の歴史について概観します。

日頃聞きなれない宇宙探査機の名前がたくさん出てきます。おそらく専門家である著者の頭の中では、整理され、年代順に収まっているのでしょうが、読者にとっては、いつ、何の目的で、どこに探査機が行き、何をしたか、が読んでいてわかりにくく、混乱すると思われました。このことは、最後の第8章まで感じることでした。宇宙探査の簡単な年表があれば、見通しが良くなるだろうに、と残念に思いました。

その後、太陽系生成時に水が果たした役割、太陽系の色々な天体について水の存在と生命存在の可能性について詳細に考察を進め、最後に太陽系外惑星と、それらの水や生命存在の可能性について議論し、太陽系外地球型惑星探査についての将来構想で話をしめくくっています。

随所に、内容理解の鍵となる言葉やトピックの解説欄、関係する図表、美しい写真を引用し、わかりやすい解説を心がけています。文章は、簡潔明瞭であり、本書は理系大学4年生程度の知識を持った読者には楽に読み進めることができると思われました。

本書は、生命にとって必要不可欠な水の起源を、宇宙科学の視点から考察し、宇宙における水の存在と生命の可能性について、最先端の研究結果を紹介したものですが、環境問題の危機に瀕している人類の未来のために、思想や利害の対立を超え、美しく生命に満ちた地球上に文明を存続させる努力の必要性を示唆するものと捉えることができると思われました。

そういう観点から、本書はできるだけ多くの人が読んで理解できるレベル、できれば高校生でも理解できる内容であってほしかったです。巻末に用語解説を設け、専門的な用語をできるだけ易しく解説する工夫がなされてはいますが、一般的な専門用語の解説はなく、大学で物理や化学を学んでいない人にはついて行きにくい記述が多いと思いました。

たとえば、「平衡状態」「双極子モーメント」「メーザー」「凝縮温度」などです。高校生や科学にあまり馴染みのない読者に理解してもらうためには、わかり易い注釈が必要と思われました。

また、宇宙という日常環境とはかけ離れた高真空、低温環境での現象は、感覚的、直感的に理解がむずかしいと思います。たとえば、上記「凝縮温度」は頻繁に出てきますが、圧力の低い宇宙では、液相は安定に存在することができず、物質の相変化はおもに固相と気相の間で起き「宇宙科学では気相が固相に変わる場合も『凝縮(condensation)』という言葉を使う」(「太陽と惑星」p.14、シリーズ 現代の天文学 第9巻 日本評論社 2008年刊行)ことなどです。

本書のようにきわめて広範な科学分野を包含する内容について、すべてを理解して読むことは、専門家でも不可能であり、その必要もないと思われます。しかし、最初に簡単に宇宙の特殊環境について解説を加えることによって、多くの読者を増やすことができる可能性があるのではないでしょうか。専門家にとっては当たり前すぎる内容でも、一般人にはきわめてむずかしいことを専門家はしばしば忘れることがあるように思われます。

.png)

コメント